우리는 어느 공간에서 늙어갈 것인가

김경인 작가님 북토크

우리 사회는 빠르게 초고령 사회로 접어들고 있습니다. 노년의 삶에서 공간은 단순한 거주지가 아니라, 일상과 인간관계를 지탱하는 핵심 장치가 됩니다.

이번 인터뷰에서는 『나이 들어 어디서 살 것인가』의 저자 김경인 작가님과 함께 존엄한 노년을 위한 주거의 조건과 도시 설계, 그리고 앞으로 필요한 공간의 방향성에 대해 이야기를 나눕니다. 이 대화를 통해 우리는 앞으로 어떤 공간에서 살아갈 것인지, 또 어떻게 준비해야 할 것인지 차분히 고민해보는 시간을 가져보면 어떨까요?

노년 신경건축학, 공간에서 존엄을 연구하다

▲ 김경인 작가님과의 인터뷰 모습

Q. 간단히 소개 부탁드립니다.

A. 안녕하세요. 저는 『나이 들어 어디서 살 것인가』의 저자 김경인입니다. 저는 고령자의 존엄과 자립적인 노후를 위한 고령 친화 주거와 도시를 신경건축학적 관점에서 연구하고 있습니다.

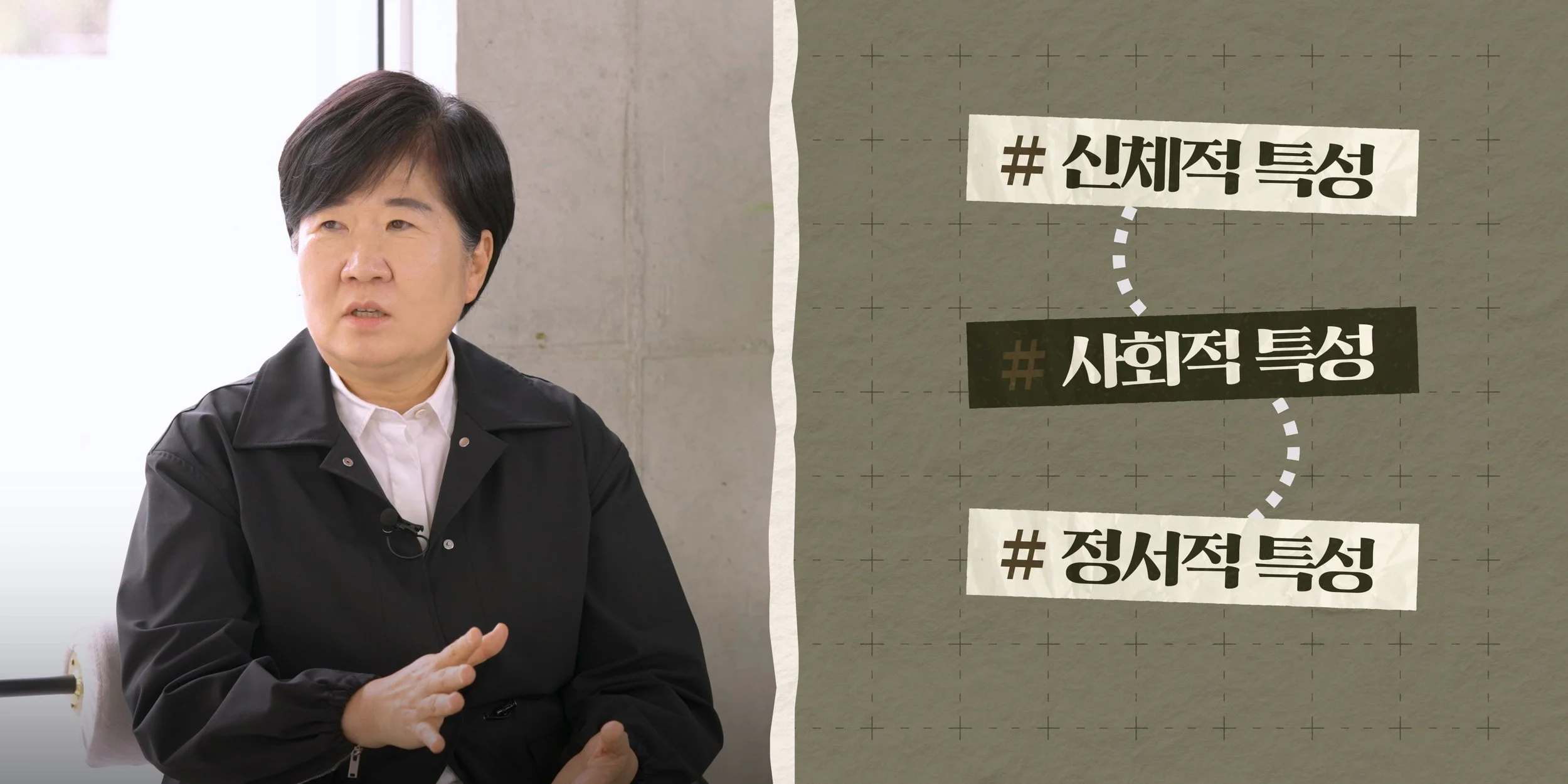

Q. 작가님이 연구하신 ‘노년 신경건축학’은 어떤 개념인가요?

A. 신경건축학은 공간과 환경이 인간의 정서, 사고, 행동에 미치는 영향을 연구하고 건축 설계에 적용하는 학문입니다. 저는 여기에 연령에 따른 변화를 반영할 필요가 있다고 생각했고, 그래서 독자들이 이해하기 쉽게 ‘노년 신경건축학’이라는 표현을 사용했습니다. 노년층의 신체적·정서적·사회적 특성을 고려한 설계가 핵심입니다.

Q. 실제 설계에서 어떤 점을 가장 중요하게 보시나요?

A. 집은 결국 사람이 쓰는 공간입니다. 어르신들이 불편하면 결국 사용하지 않게 되죠. 그래서 기능적인 부분이 가장 중요합니다. 사실 디자인적인 아름다움도 중요하지만, 기능적이어야 비로소 아름다움이 살아납니다.

초고령사회, 우리는 어디서 어떻게 늙어갈까?

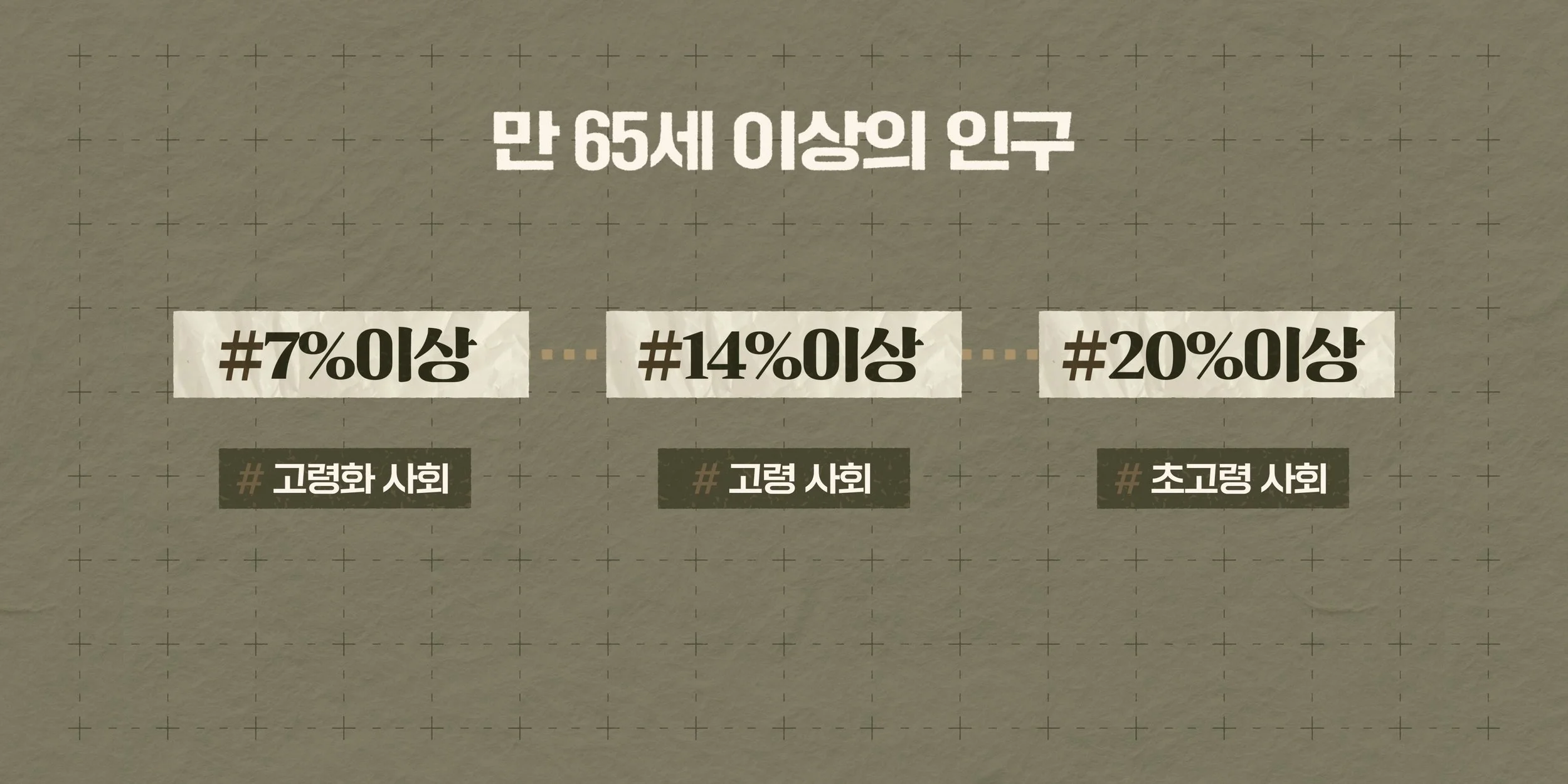

Q. 한국이 초고령사회에 들어섰다는 말, 구체적으로 어떤 상황을 뜻하나요?

A. 2024년 12월, 한국의 고령 인구 비율이 20%를 넘으면서 공식적으로 초고령사회에 진입했습니다. 중요한 건 앞으로 대부분의 사람들이 실버타운이나 요양원이 아닌, 익숙한 집과 동네에서 늙어간다는 사실이에요. 결국 ‘어디서’와 ‘어떻게’ 존엄하게 살아갈 것인가가 핵심 질문이 됩니다.

Q. 초고령사회에서 노인의 삶을 지탱하는 핵심 요소는 무엇일까요?

A. 노년의 삶은 단순히 거주지만으로는 완성되지 않습니다. 일상과 관계를 이어갈 수 있는 환경이 중요하죠. 익숙한 집에서 살더라도 친구를 만날 수 있는 공간, 동네에서 산책할 수 있는 길, 마주치는 사람들과 나누는 인사가 존엄한 노년을 지탱합니다. 결국 공간은 물리적 안전뿐 아니라 사회적 연결을 가능하게 하는 장치여야 합니다.

Q. 그렇다면, 초고령사회에서 우리가 주목해야 할 대안은 무엇일까요?

A. 저는 ‘에이징 인 플레이스(Aging in Place)’라는 개념이 중요한 해법이 될 수 있다고 생각합니다. 이는 익숙한 곳에서 자립적인 생활을 이어가는 것을 뜻합니다. 나이가 들었다고 모두 요양원으로 가야 하는 건 아니죠. 살아온 집에서 친구를 만나고, 직접 식사를 준비하며, 일상의 리듬을 유지하는 것이 존엄한 노년의 핵심입니다. 이를 위해서는 안전성, 편리성, 인지 건강, 자연과의 연결, 사회적 교류라는 다섯 가지 조건이 갖추어져야 합니다.

한국 아파트, 일본 주택과 비교해 본 장점과 과제

Q. 한국 아파트가 노년 주거에 의외로 잘 맞는 부분이 있다고 하셨죠?

A. 네. 사실 한국 아파트는 고령 친화적인 요소를 많이 갖추고 있습니다. 바닥 온돌 난방은 몸이 약해진 어르신들에게 큰 장점이고, 엘리베이터와 자동문, 휠체어 램프 같은 배리어프리 요소도 잘 갖춰져 있어요. 단지 내 라운지, 헬스장, 돌봄 시설 같은 커뮤니티 공간도 점점 확대되고 있고, 최근에는 식사를 제공하는 아파트도 생겨나고 있습니다.

Q. 일본 주거와 비교하면 어떤 차이가 있나요?

A. 일본은 저층 목조 주택이 많아서 진입부 단차가 크고, 엘리베이터가 없는 경우가 많습니다. 반면 한국 아파트는 고층 콘크리트 구조와 엘리베이터 덕분에 이동성이 훨씬 유리합니다. 몸이 불편해져도 같은 집에서 계속 살 수 있다는 점이 ‘에이징 인 플레이스’의 조건과 잘 맞습니다.

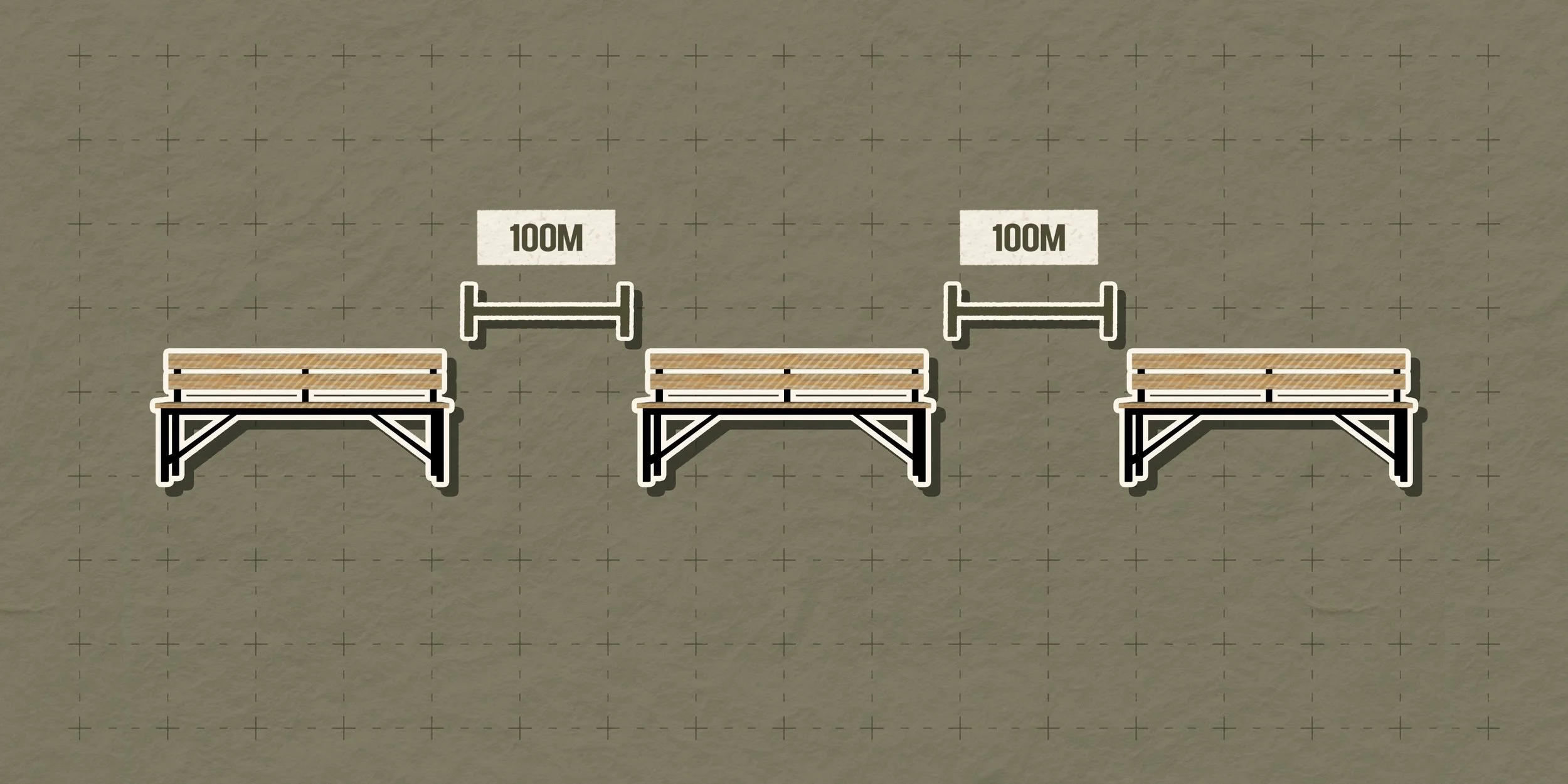

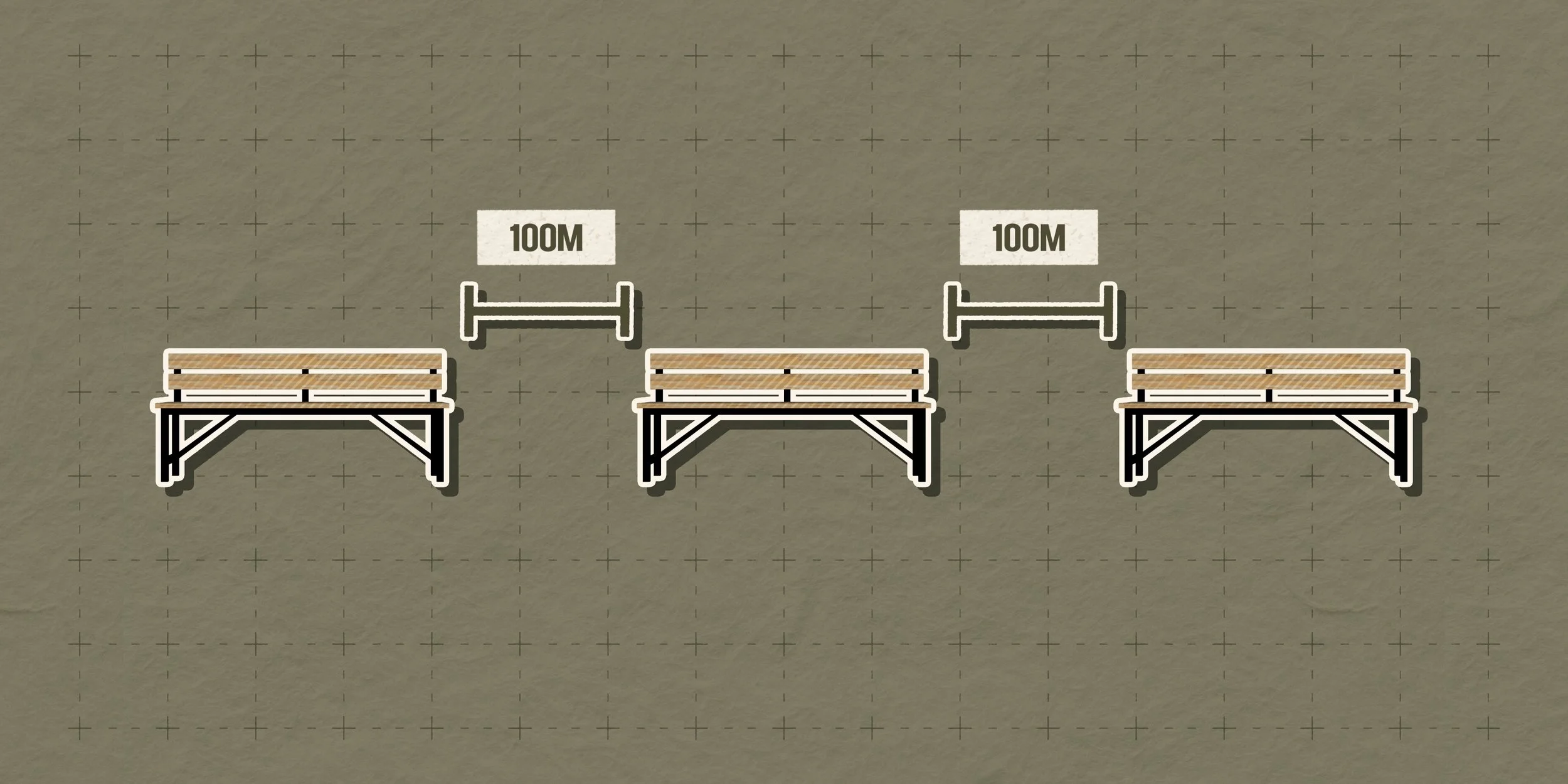

▲ 벤치 간격의 중요성

Q. 하지만 개선이 필요한 부분도 있다고 말씀하셨죠?

A. 맞습니다. 대표적으로 벤치와 외부 화장실이 부족합니다. 어르신들이 외부로 나와 활동하려면 200m마다, 치매 위험이 있는 분들의 경우에는 100m마다 벤치가 필요하지만 현실은 턱없이 부족하죠. 또 파고라 같은 교류 공간이 민원 문제로 사라지거나, 휠체어가 접근하기 어렵게 설계되기도 합니다. 등받이와 팔걸이가 있는 벤치를 ‘ㄷ’자 형태로 배치하고 한쪽을 열어 두면 교류도 가능하고 접근성도 보장됩니다. 결국 어르신들이 밖으로 나오게 만드는 것이 사회적 비용을 줄이는 가장 확실한 방법입니다.

집 안 공간, 사고 나기 전에 바꿔야 할 것들

▲ 욕실 안전바와 현관 시팅존

Q. 집 안에서 가장 먼저 고려해야 할 공간은 어디일까요?

A. 욕실과 현관이 가장 중요합니다. 욕실은 미끄럽고 좁아서 낙상 위험이 높고, 한 번 넘어지면 골절로 이어지기 쉽습니다. 그래서 미끄럼 방지 타일과 안전바, 바깥으로 열리는 문이나 슬라이딩 도어가 필요합니다. 현관은 앉아서 신발을 신고 벗을 수 있는 작은 벤치만 있어도 훨씬 안전해집니다.

Q. “아직 젊다”며 개선을 미루는 분들도 있는데요.

A. 사실 예방에는 타이밍이 있습니다. 무릎이나 허리에 문제가 생긴 후에는 아무리 좋은 장치를 설치해도 효과가 떨어집니다. 저는 60대 초반부터 욕실의 안전바와 현관의 시팅 공간은 반드시 준비하라고 말씀드려요. 요즘은 디자인도 깔끔하게 나오기 때문에 거추장스럽지 않습니다.

Q. 색채나 가구 선택에서도 고려할 점이 있나요?

A. 노년층은 수정체 황변 현상* 때문에 파란색을 어둡게 인지합니다. 그래서 따뜻한 빨강, 주황 같은 색을 사용하는 게 인지에 유리해요. 가구는 모서리가 둥글고, 팔걸이와 등받이가 있는 의자가 좋습니다. 또 유리나 금속 같은 차갑고 반사되는 재질보다는 원목처럼 따뜻한 소재가 안정감을 줍니다. 집 안 공간의 30% 이상을 우드 톤으로 채우면 정서적 안정에 도움이 됩니다.

*수정체 황변 현상 : 눈의 수정체가 노화와 자외선 등의 요인으로 인해 점차 노란색 또는 갈색으로 변색되는 생리적 변화

Q. 안전바나 시팅 공간 같은 설비는 언제부터 고려하는 게 좋을까요?

A. 안전바는 사고가 난 이후가 아니라 미리 설치하는 것이 예방 차원에서 훨씬 효과적입니다. 개인의 건강 상태마다 차이는 있지만, 저는 보통 60세 전후부터 욕실과 현관에는 반드시 준비하라고 말씀드립니다. 거실 등 다른 공간은 필요해질 때 보완해도 되지만, 욕실의 핸드레일과 현관의 시팅 공간은 꼭 먼저 마련하는 게 좋아요.

▲ 김경인 작가님 자택 현관

Q. 시팅 공간을 별도로 만들기 어렵다면 어떻게 하면 좋을까요?

A. 꼭 큰 공사를 하지 않아도 됩니다. 저 역시 집 구조상 시팅 공간을 따로 만들 수 없어서, 작은 의자 하나를 두어 활용하고 있습니다. 기성 제품을 활용해도 충분히 효과적이에요. 중요한 건 앉아서 신발을 신거나 짐을 정리할 수 있는 공간을 미리 마련하는 것입니다.

노년은 오늘의 습관이 쌓여 만들어집니다.

Q. 마지막으로 독자들에게 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면요?

A. 노년의 삶은 하루아침에 찾아오는 것이 아니라, 지금의 습관과 환경이 차곡차곡 이어지며 만들어집니다. 혼자서 먹고, 입고, 걷고, 씻는 가장 기본적인 일들을 스스로 할 수 있어야 자립도 가능하고 존엄도 지킬 수 있습니다. 이를 위해서는 지금 당장 운동을 시작하고, 하루 한 끼는 직접 챙겨 먹으며, 친구와 만나고 교류하는 작은 습관이 필요합니다. 더 나아가 봉사나 경제 활동으로 사회와 연결을 이어가는 것도 중요합니다. 이런 준비는 늦기 전에, 최소 10년 전부터 시작하는 지혜가 필요합니다. 지금의 나를 지키는 작은 습관이, 앞으로 존엄한 노년을 만드는 가장 든든한 기반이 될 것입니다.

노년은 어느 날 갑자기 찾아오는 것이 아니라, 오늘의 습관과 공간이 차곡차곡 쌓여 만들어집니다. 김경인 작가님과의 대화를 통해 익숙한 집과 동네가 얼마나 중요한 의미를 갖는지 다시 생각해 보게 되었습니다. 이 글을 읽는 여러분의 집은, 앞으로의 삶을 어떻게 담아내고 있나요?

무아공간은 앞으로도 다양한 분야의 전문가들과 함께, 삶과 공간을 바라보는 새로운 관점을 전해드리려 합니다.

무아공간 웹진은 가족과 일상의 이야기를 담아낼 더 많은 가능성을 열어두는 공간입니다. 앞으로 무아공간이 만들어갈 나다운 공간과 감각적인 스토리를 기대해 주세요. 😊